直島家プロジェクト【瀬戸内海アートの島】

瀬戸内海には無数の島が浮かぶ。無人島も多いが、人が住む島も数多い。しまなみ海道や瀬戸大橋などで、橋で本州・四国と結ばれた島もあるが、そのほとんどは今でも船で訪れる島だ。島にはのどかな風景が残っていて、そんなゆっくりとした時間が流れるどこか懐かしい景色を探しに行く。それが瀬戸内海の島旅の醍醐味なのかもしれない。

そんな瀬戸内海の島のひとつに、近年、大人気の島がある。海外からの観光客もかなり多いその島の名は「直島」。「アートの島」として、今、世界中から注目が集められている。多くのアーティストがこの島の自然や古民家を利用して多くの作品を創造しているのだ。

四国・高松港からフェリーで目指す直島

直島への四国からのアクセスは、高松港から四国汽船のフェリーか高速船。本州からは岡山県の宇部から船が出ていてる。直島には十分な駐車スペースはなく、町営バスも30分に1本は走っている。それに小さな島だ。高い運搬費を払ってまで車を持って行く必要はない。「サンポート高松」の広い地下駐車場に車を停めておく。6時間超、12時間までは1400円、駐車場出口からフェリーターミナルまで徒歩3分と便利だ。フェリーの料金も1人往復920円とお手頃だ。

フェリーが接岸したら早速乗り込む。なかなか大きなフェリーで安心だ。フェリー独特のオイルの匂いと潮の香が船旅の旅情を醸し出す。

ゆっくりとフェリーは出発。夜はライトアップされる「赤灯台」を過ぎて、船は港の外に出る。

向こうに見える平たい形の山が有名な「屋島」。遠くからでもそれとわかる形だ。すると、向こうからぐんぐん船がこちらに近づいてくる。危ない?

船は少しだけ針路を変えて、こちらの船の後方を通り過ぎた。瀬戸内海は島と島を結ぶ海上交通がとにかく発達した地域。狭い海域をいくつもの船が行き交う。大きな船同士、至近距離で何度もすれ違う光景が見られるのも、瀬戸内海ならでは。

前方を進む他のフェリーの後を追随する。別に牽引されているわけではない。こんな光景もなかなか見れない。意外にも瀬戸内海の船旅は、他の船との駆け引きが見れて楽しい。

右側に見える島は「鬼ケ島」

桃太郎がこの島に鬼退治に向かったと言い伝えられる。正式な名前は「女木島」で、鬼が住んでいたとされる洞窟がある。

前方を進んでいたフェリーを乗っていたフェリーが追い抜いた。あまりもの珍しさに他の乗客も動画撮影。

しかし、さすがにアートの島に向かう船だ。乗っている人はみんなどこかファッションにも気を使っている。一眼レフの所持率も非常に高い。

前方に島影が見えてきた。右側の大きな島が目指す直島だ。

タンカーが2隻連なって乗っているフェリーのすぐそばを通過した。行き交う船を見ているだけでも、その航海術がアートに見えてくる。すべて素人は知らないようなルールを厳守して、成り立っている芸術的な操船なのだろう。

さて、船は直島の宮浦港に入港する。島はとてものどかで、堤防では太公望たちが気ままに釣竿を振るっている。

ん?

なんだあの港のはずれにある謎の物体は。

直島・宮浦港に到着。乗っていたフェリーはなかなか大きくて立派だ。瀬戸内海航路を知らないと、このフェリーは小さいと思うのは間違いない。しかし、瀬戸内海にはこれよりも小さなフェリーが何隻も運航している。波が穏やかな内海である瀬戸内海だけに許される、小さなフェリーだ。

立派に整備された「海の駅なおしま」というフェリーターミナル。人口3000人ほどの島には不似合いなくらい。しかし、多くの人が船から降りて行く。宇部から来たフェリーも接岸している。この島は、確かに、大勢の人が観光で訪れる場所だった。

長閑な島の風景と融合する数々のアート

先ほど海の上から見たのはオブジェ。これもアーティストの作品のひとつで、著名な芸術家である草間彌生さんのものだ。

草間彌生氏のかぼちゃの中には入ることができる。真っ暗な閉塞された空間には穴から射し込む光と島の潮騒の音で幻想的な空間となっている。暗闇の向こうに見える島の風景がなんとも美しい。

さて、町営バスに乗り、まずは「本村地区」を目指す。島の中はどこまで乗っても100円なのが嬉しい。しかし、小さなバスだ。

大きなバスも走っているのだが、小さなバスになってしまった。ぎゅうぎゅうづめになってバスは出発。そしてバスは最初の目的地、「家プロジェクト」の舞台である「本村地区」に訪れた。「農協前」のバス停で、僕たちはぎゅうぎゅう詰めの車内から解放された。

アートの島として世界中に注目される「直島」を代表するアートを楽しむ場所としては3つある。「地中美術館」「ベネッセハウス」「家プロジェクト」である。

「地中美術館」と「ベネッセハウス」は有名な建築家・安藤忠雄氏が設計した建物自体もアートのひとつ。「地中美術館」はその施設のほとんどが景観を損ねないように地中に埋没させたアートミュージアム。「ベネッセハウス」では美術館が併設された高級ホテルで、滞在しながら芸術を楽しむちょっとセレブな場所。もちろん、併設された美術館には日帰りの鑑賞も可能だが、宿泊者しか見れない作品やプログラムもある。

今回訪れたのは、比較的手軽な料金ででいろいろな場所を見れる「家プロジェクト」

1998年に始まった企画で、島の東側にある「本村地区」にある古い民家をアーティストが手をくわえ、家自体をアート作品とさせている。7つの作品があり、うち6か所は1000円で当日見放題。1か所は要予約の施設だ。

作品として建築・改築された建物は7つだけだが、この付近一帯の町もアートと化している。美しく見事な暖簾が飾られているのはお店ではない。民家だ。この付近の家はとても立派な造りで、中庭や蔵を持つ古い家も多い。その入口の門には普通の民家でも暖簾がかけられていて、その内部の庭はとても手入れが行き届いている。

もちろん個人の敷地なので中に入ることはできないが、思わず観光施設やお店と間違って入ってしまいそうなくらいだ。

一般の民家には個人の表札とは別にこのような表札が掲げられているところが多い。これは「屋号表札」といい、古い家が持つ「ニックネーム」だそうだ。

このような表札もそうだが、ここには瀬戸内海に浮かぶ一つの島としての感じが少ない。アートの町として町おこしをしている事がそう感じさせる理由のひとつだろうが、それだけではない。町の規模が大きく、立ち並ぶ家がとても品があり、大きくて立派なのだ。漁村や農村ではなく、歴史ある町の中にいるかのようだ。

直島の歴史を調べてみると、地図にも載っている島北部の「三菱マテリアル」の精錬所が関係するらしい。島の財政立て直しのために誘致した企業のおかげで相当多くの人がこの島に移り住み、とても豊かな暮らしぶりだったそうだ。なるほど、ここは三菱の企業城下町で、富裕層の町だったのだ。

直島はその後精錬所の煙害での自然荒廃、隣の豊島の産廃受け入れなどを克服して、今度はリゾート誘致へと動いた。そして、それに賛同した「福武書店(現ベネッセ)」の創業者の尽力で「ベネッセハウス」をはじめとした芸術関連施設が建設されたそうだ。当初島民は戸惑ったそうだが、今は島をあげてその取り組みに協力しているようだ。

直島のアートの一番のみどころ「家プロジェクト」

さて、町の中を軽く散策したら「家プロジェクト」の鑑賞に向かう。

家プロジェクトの「作品」を鑑賞するにはチケット(各施設共通・1000円)の購入の必要がある。「本村アーカイヴ」や農協前のたばこ屋で売られていて、家プロジェクトの現場では売られているところは限られる。売られている場所は「護王神社」「南寺」なので、まずはこの施設から観賞することにする。

どちらも混雑すると待ち時間が発生しそうな場所なので、ここから手始めに鑑賞するのがよさそうだ。まずは高台にある「護王神社」へ向かう。通りの行き止まりに神社へと続く道がある。

【護王神社】(2002年 杉本博司)

江戸時代より島にあった神社をアーティストの手で再生させたものだそうだ。見た目は古式な神社の形式で、敷き詰められた白い玉石の中に佇む社はとても神々しい。

しかし、よく見ていると、その社へと続く階段がはとても変わっている。ピカピカに磨かれたガラスの階段。これはとても神秘的で美しい。

しかし、この階段の真の美しさはここから見た風景ではない。この階段は実はこの神社の地下の石室まで続いている。

その石室への入口はここ。ここからは有料施設で、内部はアーティストの作品なので撮影は禁止されている。

人ひとりがやっと通れるくらいのとても細い通路を奥まで進むとそこは真っ暗な石室。その石室で待っていたのは、地上の光を透過して暗闇の中で光り輝くガラスの階段。石室という真っ暗な密閉空間で太陽の光で輝くガラスの階段は、神の世界への導きのようでとても美しい。

幻想的な世界はずっと眺めていたいが、あまり長い間内部で鑑賞していると、入口に大行列を作ってしまうのが残念だ。

ここで訪れる外国人観光客が多いことに気づく。アートな作品があちこちにあるが、それ以外は何もない、素朴な島に多くの外国人が訪れている。地元のガイドの人に聞いた話だと、この島は芸術鑑賞を好む外国観光客にはかなり人気の島だそうだ。特に「ベネッセハウス」が欧米では日本以上に「高級リゾートホテル」として紹介されているとか・・・

瀬戸内海に住む日本人である僕が今までほとんど知らなかったその場所は、海外には人気のスポットとして発信されている。確かに、フェリーアナウンスやパス等の乗り場案内、家プロジェクトのチケットには英語も使われている。和風モダンなアートや、エーゲ海を思わせるリゾートが楽しめる場所として、人気なのだろうと、思わずうなづいてしまった。

【角屋】 (1998年 宮島達男)

次に訪れたのは、家プロジェクトの第1弾である築約200年の大きな民家を改装した作品。外からは古くて立派なだが何の変哲もない民家のように見えるが中に入るとびっくり。

畳や板の間がある部屋の仕切りは全部取っ払われ、板の間の中央に大きなプールが出来ている。閉め切った真っ暗な屋内、明かりとりの障子からわずかに差し込む光が水面に反射して暗く広い家屋内に光を揺らめかさせる。プールの中には無数のデジタルカウンターが設置されていて、1~9の数字を不規則な速さで刻んでいる。薄暗く静かな和の空間の中、水が流れる音とと自然光と電子光が交錯する。とても落ち着く空間だ。

和とモダンアートが見事に調和した空間。この家プロジェクトの中では僕が一番気に入った場所だった。アナログとデジタルが交錯する水辺には、床の間や押し入れを切り取ったベンチがある。ここに座り、ずっと揺らめく光と水の音を楽しむ。このままここに泊ってしまいたいくらいだった。

ちなみに設置されているデジタルカウンターは125個。125人の島民に依頼して、それぞれの好みの表示速度に調整してもらったカウンターを配しているそうだ。そのカウンターは島民の個性がいっぱいあることを示し、そして島民に参画してもらうことで、このアートプロジェクトの受入れが一気に進んだという。また0という数字は「無」や「死」をあらわすと、あえて使っていないそうだ。

他にもこの角屋の東側の窓には驚きの先進技術を使った「液晶カウンター」というアートが仕組まれている。土間に座り、屋内に光を取り込む窓に施されたアートを眺めるのも、なんだか心が落ち着く。3桁の数字がそれぞれ違う速度で1~9の数字に変わっていく。スリガラスが一瞬にして透明ガラスに変わりながら・・・

角屋東側からは、そのアートを外からでも見ることができる。何の変哲もない趣のある古い町の通り。その通りに面した昔ながらの格子窓に、驚く技術が使われている事に気づいたのは、鑑賞後だった。

【南寺】 (1999年 ジェームズ・タレル 設計/安藤忠雄)

寺というが、もともと寺があった場所に建てられた新築の建物。僕は建築にはてんで疎いが、安藤忠雄氏の建築物だけは大好きだ。安藤氏にしては珍しい(?)木をふんだんに使った真っ暗な建物。建物の隣は公園になっていて、焼杉の匂いが心地よいきれいなトイレもある。

南寺の一部。寺があったと思わせる土壁がコンクリートと木に囲まれた通路の奥に佇む。和とモダンが融合した、まるで1枚の絵画だ。

この施設の見学は定員16人。15分の時間制限での鑑賞のため、混むと1時間待ちもざらにある。出来れば午前中の鑑賞が良いようだ。

中に入ると全く何も見えない真っ暗な空間。手探りで壁伝いにベンチに進み、漆黒の空間を見つめていると・・・

さっきまで何も見えなかった空間に薄青いスクリーンが浮かび上がってくる。その頃には真っ暗だと思っていた室内が普通に歩けるになり、作品に近づける。

今まで何も見えなかった暗闇に見なかったものが見えるようになる「暗順応」という人間の特性を利用したアート。体の感覚の不思議を利用した体感型のアートだ。作品にも近づいてみると、スクリーンかと思っていたものは実は・・・

密かにスタッフが館内に照明をつけたのではないかと思ったが、行き違いで入ってくる次の入場者。手を前に突き出し、恐る恐る壁伝いに入館してくる様は、ここに入ってきたときの僕らと同じ。その少し笑える姿を見ながらすっと建物の外に出ていくのは、このアートの醍醐味を知る瞬間でもあった。

さて、「南寺」を出たところでいい時間になった。そろそろお昼のお店を探そう。さて、「南寺」を鑑賞したらいい時間になったのでお昼にしよう。

美しい島の町並みもアートな空間

本村地区には、古い建物を利用した、和やレトロなテイストたっぷりの「カフェ」が数軒営業している。南寺のすぐ近くにある「ひいな」に訪れてみた。

昭和の大衆食堂を思わせる建物を利用したお店は、黒壁に直島の美しい写真をいっぱい貼り付けている。外から見るだけでもとても楽しいお店だ。だが、残念ながら、名物のホワイトカレーは売り切れでカフェメニューしかなかった。

ここでの食事をあきらめ、もう少し離れた「カフェまるや」に向かう。ここは直島の和風カフェの草分け的存在のお店で人気店。しかし、すでに長蛇の列が出来ていたので諦めることにした。

南寺のすぐ横には「八幡神社」へと向かう階段が続いている。とても歴史あり、京都の寺社を思わせる風景。歴史ある山門のように見えるが、ここにも2006年に作成されたアートが設置されている。

町には島民の方が植えたであろう花があちらこちらに咲き誇っている。空地にも花が咲き、ところどころに残る古い土壁もきれいに花で飾られている。見る場所すべてが新鮮でとても美しい。

本村地区には車も入れないような裏路地がいっぱい残る。壁には黒い木の壁が多くつかわれ、とてもきれいに街並みが整備されている。

しかし、乳母車やおばあちゃんの井戸端会議など、瀬戸内海の島の生活風景もところどころに溶け込んでいる。

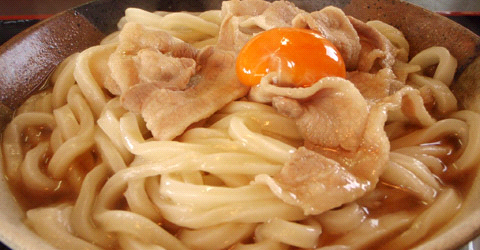

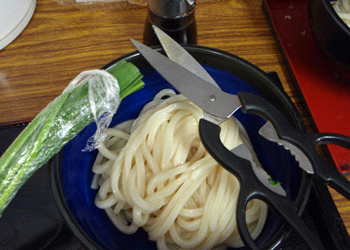

さて、食事にありつけたのは「和カフェ ぐう」

この店を運営しているのは、香川大学の学生さんたちだ。直島の特産品や自ら収穫した高松のお茶を使ったメニューを提供している。ここも昔の古民家をそのまま利用したつくりでとても落ち着く。普通の家のような台所で一生懸命食事を作っている若い学生さんの働きぶりを見ているのも楽しい。

食事メニューは2種類しかなく、数量も限定。食材が尽きるとカフェのみになる。僕たちがオーダーして間もなく、食事の提供がここも終了した。この本村地区のカフェの食事はどこも数量限定で遅くに行くと売り切ればかり。日曜日は生協も休みだったので、食事は気をつけないといけない。

町のとこどころにお店や民宿がある。どこも暖簾を掲げたり、きれいに門構えを整えたり、味のある飾りをしたり。地区をあげての町おこしを感じる。

しかし、多くの人が訪れるのに、観光地にありがちな商魂たくましい店は、この島には皆無に等しい。無粋な幟を立てたり、呼び込んだり、面白みのないものを販売したりするところはない。自分の家の一部を開放して、希望する人は寄って行ってくださいな・・・

そんな個人の「待ちの営業」が、とても気品あって思わずこちらから立ち寄ってみたくなる。

港へと続く細い裏路地。とても味のある風景だ。ふと見ると、何かのお店の幟が出ている。とても味のある、どこか懐かしさを感じる幟。裏路地の風になびくその幟に、ついつい呼び込まれてしまう。

「よいち座」というお店。お店というよりも、庭の一部と玄関を開放して作品を並べている。玄関では、その家のおばちゃんが訪れた人を暖かく迎えてくれた。

ここで売られているのは「あき缶あーと」。空き缶やプルタブなどを使って、見事な楽器を演奏する人形たちを作り上げている。その作品はやはり売り物なので紹介するのはここでは差し控える。

看板にくっついているのがその作品のひとつ。空き缶がとっても豊かな表情で、楽しく楽器を演奏している。表情は絵で描いたりしておらず、その空き缶のデザインを見事に利用している。お父さんの飲んだビール缶がもったいないからく作り始めたという見事な作品。手作りだが、とても美しく、素晴らしいアイデア。まさにアートと呼べる作品は、来島時には必見だ。

島の通り。静かな風景だが、多くの観光客がこののどかな風景を楽しんでいる。

時間がいくらあっても足りない家プロジェクト観賞

【碁会所】 (2006年 須田悦弘) ※写真無し

昔、島の人が集まって碁を打っていたことに由来する。小さな入口をくぐると広い庭。そして、その庭の奥から見ると、左右対称の和室がある。それぞれの部屋の畳の上に対照的に飾られている椿の花が不思議な感じがある。

【きんざ】 (2001年 内藤礼) ※写真無

「碁会所」の隣にある。この施設は共通チケットでは入館できない。別途500円の鑑賞料と「予約」が必要。築200年の小さな家屋をそのまま作品に仕上げている。

15分の持ち時間が割り当てられ、1人で内部に入って、その作品を鑑賞する。ひとりで静かに向き合う芸術とは、多くのことを語り合えるだろう。

【石橋】 (千住博 2006年)

母屋と蔵に作品が飾っているが、残念ながら母屋は改装中で鑑賞できなかった。蔵の「ザ・フォールズ」という作品を鑑賞する。重厚で大きな蔵の床は一面のピカピカで傷一つない木の床。そして壁一面には水が落ちる滝の絵画。滝の絵がピカピカの床に映り込み、神秘的な空間を作り出している。

薄暗い蔵の中には窓から光が差し込み、描きこまれた滝をまぶしく輝かせる。滝の躍動感を感じながらも、外界の音を遮断した重厚な蔵の中はとても静か。静寂と青白い光に包まれた蔵の中は、身を置いているだけで不思議にとても落ち着く。とても心地よい空間だった。

町の中はとても美しい風景が多い。奥に見える変わった形の建物は直島町役場。石井和紘氏の設計で、安土桃山時代の建築意匠をモチーフにされているそうだ。人工物などの奥行あるものを撮る場合、縦位置の写真が良いというが、まさにこの町はそうだった。今回の撮影は、縦位置の写真がとても多かった。

【はいしゃ】 (2006年 大竹伸朗)

歯科医院兼住居を改造した作品。この作品は他の作品と比べて和のテイストは少なく、アメリカのモダンアートの色がとても強い。個人の好みはあるが、他の作品はその場でゆっくりと雰囲気を楽しむ作品だったが、この作品はその創意工夫をひとつひとつ探して感心するものだった。

さて、これで本村地区の鑑賞は終わった。しかしゆっくりじっくり見たのでもう時間は16時だ。17時のフェリーで高松に戻るので、もうベネッセハウスや地中美術館に行く時間などない。しかし、とてもこの島はいい場所だった。出来れば1泊して、ゆっくりと島中を見て回りたい。そしてそのころには、新たな作品が島に増えているだろう。またいつか訪れようと誓い、美しい街並みを後にした。

バス停ではフェリーターミナルに戻る乗客が列を作っている。ここは始発バス停ではないので、万一並んで乗車できなかったら大変だ。フェリーターミナルまでは歩いて30分弱。行きは超満員バスで見れなかった島の風景を見ながら歩いて戻った。

直島家プロジェクト

場所 香川県香川郡直島町本村地区

休日 月曜 (祝日の場合は翌日休) (「きんざ」は金・土・日、祝日のみ)

時間 10:00~16:30(「きんざ」は予約制)

料金 共通チケット(「きんざ」を除く6作品) 大人1000円

ワンサイトチケット(「きんざ」を除く1作品) 大人400円

「きんざ」 大人500円

(15歳以下は無料)

交通 JR高松駅から徒歩7分の高松港から四国汽船フェリーで50分

直島宮ノ浦港から町営バス地中美術館行きで8分、農協前下車すぐ

駐車場 駐車場あり (無料・数に限りあり)

【投稿時最終訪問 2008年5月】